前一页

回目录

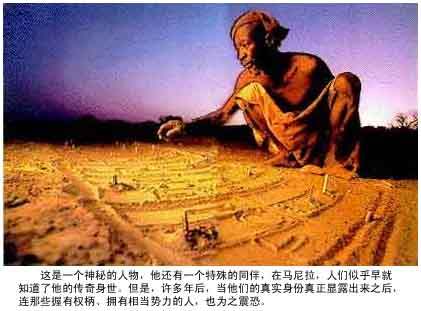

这是一个神秘的人物,他还有一个特殊的同伴,在马尼拉,人们似乎

早就知道了他的传奇身世。但是,许多年后,当他们的真实身份真正显露

出来之后,连那些握有权柄、拥有相当势力的人,也为之震恐。

在马尼拉城外马尼拉湾的石廊上,一到黄昏,常见两个人,神情忧郁,一前一后地走了过来。他们走到那棵椰子树下的石凳旁边,便停了下来,后来的与先来的对望一阵,再坐下来。他们并不说话,而是默默地望着湛蓝色的、比他们的眼睛还要忧郁的大海。他们一直要坐很久一一有时一个小时,有时两个小时或者更长。没有人来喊他们,哪怕是深夜,也不会有人来叫他们回去。但是,他们一般都在人群散尽之前便离去了。离去时,他们也不互相打招呼,而是一个人先站起来,移动着缓慢的步子,向来路而去,另一个人跟着就站起来,也向自己的来路返回。

由于接近海边,菲律宾人过得很浪漫,马尼拉更是一个快乐的城市,人们悠闲而又充满激情地过着自己的生活,因此,很长一段时间以来,几乎没有任何人注意到这两个怪人。一般来说,首先走向那条石廊的,是一个年纪约在50岁左右的人。他的步子,与其他人比起来,也无什么特别之处,但是,他浑身却有一种浓浓的、浓得快要滴下来的忧郁,连他的头发,他所穿的衣服,也都是忧郁的。他在石条上坐下之后,先是紧紧地盯住地面。他那一颗硕大的头颅之上,仿佛笼笼地冒着蓝烟。这同样是忧郁的颜色。虽然年龄并不算大,但他的头发已经花白,或者至少有一大半变成灰色的了。他看了一会儿地面,便沉缓地抬起头来。他抬头的动作很慢很慢,像那颗头有千钧重似的。他抬头是为了扩展眼前的世界。当他终于把头抬起来之后,他的眼睛就一眨不眨地望着大海,此时的大海,被落霞映得金黄,远远地发出低沉的咆哮。他的喉头在动,似乎在自言自语他说着什么。他的神情非常专注,哪怕有一对情人在旁边亲吻,他也不会受一点影响。

没有什么人可以进入他的世界,因为他活在回忆之中,活在永远也活不过来的沉思里。

就这样,往往是在大约20分钟之后,从另一个方向又会晃过来一个与他一样忧郁的人。

后来的那个人比已在石条上坐着的人看起来年轻一些,大概在40岁上下。他走到坐着的那个人身边就再也不走了,而是死死地盯着他。无法从后者的眼睛里判断他们是否相互认识,因为那眼光里除了浓得化不开的忧郁就没有别的,他把那人看了一阵,但那人却并不理会他,然后,他就在那人身边坐了下来。

他们一言不发。

一直坐到晚上10点左右,他们也不会交谈一句。

然后,一个人站了起来,先离去了,接着,另一个人也站了起来,跟着离去。他们离去的方向是不一致的。

那个年纪大一点的,名叫本杰明·巴尔莫雷斯,年纪小一点的,名叫利奥波多·保罗·吉加。

据当地市民管理所的人介绍说,巴尔莫雷斯和吉加都是马尼拉城的两个小人物,“与别的小老百姓没有任何区别。”

市民管理所的负责人是一个近30岁的年轻男子,他说自己是马尼拉土著,从他懂事时起,他就认识这两个人,他们没有什么特别之处,本杰明·巴尔莫雷斯结过婚,但是,结婚不久他太太就死了,死于败血症,之后,他再也没续弦,一直过着单身生活。“如果说他有什么特别的话,仅只这一点了。”至于保罗·吉加,他从来就没有结过婚,但他不结婚是有道理的,据说,他小时候在一棵树下蹲着撒尿,他的那玩意儿被一条大狼狗一口吃掉了。

“他们的忧郁就是这样来的。”年轻人最后总结说。

在世间,死了太大的人多得很,至于阳根被狼狗吃掉的事虽不多见,但是,也不至于把一个人折磨成这样。60年代,当一些人注意到巴尔莫雷斯和吉加的时候,大都觉得他俩的忧郁是来自精神的,而不是来自一般性的生理折磨,更不是一般性的情绪变化。据市民管理所的人说,这两个人本来是不相识的,他们现在虽然都没有上班,但他们曾经有过职业,本杰明在城西的一个造纸厂,吉加在城东的一个牙膏制造厂,早年,他们在工作的时候,显得很正常,该说则说,该笑则笑,后来,因为企业破产,失业就成了一件相当自然的事情。他们也不是一同失业的,本杰明至少比吉加早失业一年。至于他们是怎样走到一起去的,谁也无法解释清楚,有可能住的地方邻近,又常去大海边散步,去的次数多了,自然也就熟识起来。“何况,他们是否认识,还是一个未知数,虽然他们常坐在一起,但那是公园,公园里的凳子是可以随便坐的,那本来就是两个人坐的凳子,另一个人一一不管他是谁,都有权利去坐。至于他们天大一前一后地坐到一块去,也不奇怪,可能他们都已喜欢上那个地方了。”

这似乎也有一些道理,但是,他们不仅天天坐在一张凳子上,而且,他们都以那么奇怪的眼光望着大海,当一个人站起来离去之后,另一个人也必然站起来离开。这到底是因为什么缘故呢?可以肯定的是,在这之前,必然有一段特殊的共同经历,才可能让他们的思想那么深地扭结在一起。

最先对这二人进行跟踪调查的,是美国二战历史学家和传记作家罗斯,他在他最伟大的著作《神秘人物的最后终结》里,对此有过生动的描述——

正当我为山下奉文藏金的某些无法解释的细节大伤脑筋的时候,菲律宾的朋友打来电话,无意中提起了这两个奇怪的人。凭着直觉,我本能地意识到这两个人与我所研究的课题有着某种关系,因此,我飞赴马尼拉。

我回绝了朋友的陪同(因为朋友说,我即使在一英里之外,也会被那两人身上的忧郁所感染,因此很容易就钠巴他们认出来),独自到那条石廊上去,但是,没有遇见巴尔莫雷斯和吉加。

一连去了4次,都没有见到他们。

我是一个不会轻意放弃的人,我决心把这件事调查到底。

我想,他们是不是到了别处?虽然朋友说他们总是坐在一条石凳上,但是,这并不能证明他们对那张凳子就有着什么特别的感情,这条石廊,是近两年才修成的,即使他们之间有什么故事,也不会在这石凳上发生,他们所钟情的,是大海,大海才是他们的怅惘之源,忧郁之源。

于是,我沿着石廊而去,这条石廊至少有5英里长,可我把石廊走通了,还是没有遇上那两个人的影子!

我来到了市民管理所,查到了本杰明和吉加的详细住址。我想单刀直入,不管他们欢不欢迎。

在一个台风刚过的午后,我去敲本杰明的门。

我很紧张,总觉得这是一个死屋,里面住着一个尸变的人。

敲了许久,里面一点动静也没有。

当我停下来的时候,我才注意到这门。当时的菲律宾,确切他说,在当时的马尼拉城,普通居民的门大都是黄色的,我不知道他们何以喜欢这种颜色,这大概与他们的信仰有关。可是,本杰明的房门竟是栗色的,而且,上面油漆斑驳,仔细一审视,门缝间还布满了蛛丝网,一幅很久无人住过的迹象,正在我犹豫不决的时候,楼道上走上来一个中年妇女,我问道:尊敬的女士,你认识这家的主人吗?那妇人热情地回了我的话,但是,她的话让我心里更加充满了神秘感,她说:“这家人?这里好像没有住过人。”

我说,这里住过人,这家人的主人名叫本杰明·巴尔莫雷斯。

妇人听到这个名字,身体仿佛抖索了一下,眼睛也发直了,她快速地摇了摇头,连连说:“不认识,不认识。”就上搂去了。

任何人遇到这样的情形,也会毛骨悚然。巴尔莫雷斯这个名字到底有什么特别的含义呢,那妇人为什么一听到这个名字,就浑身抖索起来呢?她为什么又说这里面一直没有住过人呢?这一连串的疑问,使我这个研究历史的人,像搞起便衣侦探的事来了。

事情就是这样,许多人喜欢读侦探小说,是因为对悬念的述恋,我从小就喜欢读侦探小说,而且,在我中学时期的一张志愿表上,还曾表达过做一个警探的理想。

我深知,我现在所做的,不是读小说,而是实实在在地在做一件看不出险境却分明是在冒险的工作。

我决定在马尼拉长住下去,而且,我要尽量把我的住处搬到本杰明的这幢楼里来。

我首先去打听这幢搂里还有没有空房。原来,这里空房多的是,他们说,这里基本上没有人愿意来往,只有一个老头子住这里。

他们所说的老头子,一定就是本杰明·巴尔莫雷斯了。

我甚感诧异,说:“不是还有一个妇人吗?”

“妇人,你不是在做白日梦吧?那里根本没住什么妇人。我再次告诉你,那幢楼里除了住着一个老头子,什么人也没有!你想找妇人,马尼拉多的是,既可找有夫之妇作你的情人,也可以去找专做皮肉生意的妓女。”

我愕然了。

我竭力想说服自己遇见的那个妇人是偶尔从这里经过的,可这根本不成立,我分明看见那妇人从楼道上来,回了我的话后,叉急急匆匆地上去了,我还分明听到了她重重关门的声音,然后,我在搂道上等本杰明,至少等了半个小时,那妇人也没有下来,她不是住在那幢楼里又住在哪里?最后,那个好心的人对我说:“先生,马尼拉的空房多的是,我劝你还是另找地方吧,免得为自己惹麻烦。实话告诉你,那是一幢鬼楼!本来,我们做房地产生意的人,有人来住求之不得,但是,我看你是一个正直但却胆小的先生,又远道从大洋彼岸而来,我不想让你去冒险,明白我的话吗?”

“明白了。”我梦呓一般地说。

在这科学的阳光普照全球的时候,这里居然冒出什么“鬼楼”一说,对我而言,简直匪夷所思。我当然是不会相信的,但是,我毕竟被那种神秘气氛所感染,还是有些害怕。不过,为了达到目的,鬼楼也罢,神楼也罢,我都必须住进去。

我搬到了本杰明的楼下。

我没有别的事情可做,连书也不想看,每天的工作,就是观察楼道上的动静。

本杰明从来没有出现过,让我奇怪的是,连那个妇人也没有出现过。

我开始有些相信那房产商的话了:这里,只住着一个老头儿,别的什么人也没有。当然,那个妇人,是根本不存在的。

即便这样,那个“老头儿”也该出现呀!

过了一周、我一无所获,作为一个除了实地考察就成天把自己关在屋子里读书和写作的人,本应是耐得住寂寞的,可老实说,这时候我已经有些耐不住了。这时的心情,就如同一个垂钓的人,在冷风里或者太阳底下的河边蹲了一整天,那浮子却纹丝未动!然而,我不是蹲了一整天,而是蹲了整整7天!

第8天,我实在忍受不下去了,吃罢早点,我终于跨出门,径直上了楼。

我当然知道本杰明不在家,因为我每时每刻都在注意着楼上的动静,连做梦也在关注。我去楼上的目的,是要看看那个妇人在不在。

我住三楼,本杰明住四楼,我不知道那妇人住在几楼,但肯定住在本杰明的楼层之上,从她那天关门的响声判断,她应该住在五楼或者六楼,我先到五楼去看,五楼是一个废弃的仓库,门也没有一扇,里面有一些生了绿锈的铁片和一些肮脏的发出浓重霉味的口袋,看那样子,曾经装过诸如化肥、食品一类的东西。出于一种特别的心理,我进屋去转了转,我的脚踩在地板上的声音,听起来空空荡荡的,特别古怪,我踢了一脚地上的铁片,铁片立即烂了,紧接着,我的鞋子上竟冒出一股细小的青烟来,鞋尖在一分钟之内腐烂了!我大大的吓了一跳,马上飞跑出门,将鞋子脱了下来。这铁片上肯定沾上了什么腐蚀性极强的东西,我怕把脚也给我烂掉,好在鞋子只是腐烂了一点,没有接着烂下去,我才战战惊惊地重新将鞋子穿上。我的心跳得很厉害,仿佛海水击打着岩石的声音。我在那里站了好半天,才勉强定了神,继续向上登去。

六楼虽然有门,但那门上的油漆,大部分已经脱落,就跟本杰明住的地方一样,不仅门,连外墙上的墙灰,也一张一张地翻卷过来,像一片片枯黄的树叶。看这情形,也不像有人住。我站在门边,不敢贸然将门拉开,小心翼翼地向里张望,里面黑洞洞的,什么也看不见。我扬声喊道:“有人吗,里面有人吗?”我发现我的声音怪怪的,像是刚从冰窖里捞上来。没有人回答我。我再问了一次,还是没有人回答我。到这时候,我才缓慢地拉开门,当外面的光线照进去之后。里面亮了起来,可是,一个纸片也没有。

我差不多是绝望了。

回到自己的住处,我想,我是不是应该放弃呢?这两个人,真的有什么价值吗?说不定,就像市民管理所提供的材料一样,他们只不过是平凡到极点的小人物,毫无特别之处,如果本杰明还有一点特别的话,就是他胆敢一个人住到这鬼楼里来,但是,对一个结婚不久就死了太大的人,孤单已经不只是一种习惯,也许已经形成了一种性格,如此看来,也没有什么特别的地方了。

可是,那个妇人呢?那个只露了一下面就神秘失踪了的妇人又是怎么回事呢?我不愿再去思考,说不定,正如房产商所说的,根本就不存在这么一个人,只不过是我认错了,或者是幻觉;即使有这么一个人,也可能是路过,或者跟我一样,是来找人的,没找到人,她就下去了。我虽然在密切注意她的动向,但哪有不走神的时候?下几步楼梯,只需要一闪念的功夫。至于她听到本杰明·巴尔莫雷斯的名字就发抖,说不定她也听说这里住着一个古怪的老头儿。可这样的解释显然是不大能讲得通的,是拙劣的,可我叉有什么更好的解释呢?再有一种情况就是,她根本就没有发抖,只不过是我自己在发抖,因而也就觉得人家也在发抖。

我简直想放弃了。

那天晚上,我再没心思关注楼上的动静,只想好好地睡上一觉。第二天一早,就离开这个鬼地方!

由于长时间高度紧张而导致的精神上的疲劳,我那一觉睡下去就不知道醒来。当我伸一个懒腰并终于睁开眼睛的时候,太阳已起来老高——我已经错过航班了。

我苦笑了一下,下楼随便吃了早点,又回到屋子里来。

我必须在这里再呆上一天。但是,对我这个失败者来说,再呆一分钟也是多余的,更是困难的,我百无聊奈,无所适从。直到这时候,我才想起那个曾经给了我许多安慰的东方女子。在马尼拉,我曾经有过一个情人,当然那是好几年前的事了,后来,为一件小事,我们闹了别粗,分手了。现在,她不知起床没有?昨晚,她又跟谁同眠?我想去找找她,这愿望相当强烈。但是,每每遇到这类问题,我都会很快发现自己是一个彻头彻尾的胆小鬼……我又倒到床上去。

我管束不住自己的思想,禁不住异想天开,想到最后,我就想到了我远在美国的妻儿。我真的该回去了。

然后,我又睡了过去。

当我醒来的时候,只感到腹中空空、饥肠辘辘。原来,又近黄昏了!

休息够了,我的心情好了许多,我起了床,精神百倍地穿戴规矩,打算再到那石廊上去走一道,明天一早,就跟这古怪的城市“ByeBve”。天气太热,当我出门之后,才想起应该拿一把扇子。于是,我返身回屋。当我开门进去的时候,我的头皮都发炸了。

楼顶上有声音!

我立即轻手轻脚地关了门,神经高度紧张地听那楼上的声音。

那声音明显是拖鞋擦击地板时发出的,嗤嗤嗤的响。不管是什么样的声音,只要有声音,就证明那上面有活物!

我突然醒悟,楼上的那个人,肯定一直在家,而且,他也知道我在注意他,因此数日不出门来。他肯定在更加严密地注意我,当他发现我出门去之后,才出来活动。

我现在的任务是,绝对不能让他知道我回了屋,而且,我必须以最快的速度与他碰面,否则,再过一阵,他又会“消失”。

可是,我又有什么办法呢,他既然这么小心翼翼,绝对早有防备,门肯定是闭着的,我通过什么方式才能与他见面?……总之,我肯定不能去敲门。

我开始观察我的屋顶,这种屋顶,是东南亚一带普通的搂面,潦草地抹了些石灰,可是,它却无一点缝隙可钻。我又走到窗边,慢慢地撩开窗帘,看有没有水管通到上面,如果有,我一定会不顾一切地沿着水管爬上去的。

可是也没有。

我急得在屋子里踱来踱去,为了不弄出任何一点声响,我赤着脚。听楼上,那细微的声音还在响。这既让我兴奋,又让我紧张,我生怕那声音在突然之间就无声无息了。

在无计可施的情况下,我想出了一个毒招!

我定了定神,轻轻出了门,然后,又轻轻迈上搂梯,走到本杰明的门边时,我小声叫道:“开门,我是奥利波多·保罗·吉加。”

我的声音当然是故意变了调的,但是,我从来没听到过吉加说话,不知道他是什么样的声音,我只是凭着感觉行事。这是我最后的一次机会了,不成功,我便只有打道回府!

可是,当我的话音一落,里面突然什么声音也没有了。

我又怪腔怪调地说道:“我是保罗·吉加。”

我再次听到声音响起你可以想象,我当时是一种什么样的心情。除了紧张,简直没有别的。当我听到那声音到了门边的时候,我真想逃跑!天啦,要是里面的人开门后发现我不是吉加,他会对我怎样,会杀死我吗?我不知道!我只是凭着一个研究者的职责,感情用事!

门开了,我迅速闪了进去。

不只是我,里面的人显然也吓坏了,因为他的面色铁青。那种面色,明显不是因气愤所致,而是被吓出来的。

不过。我所看到的,不是本杰明·巴尔莫雷斯,而是那个妇人!

这一发现给我的震慑,比见到本杰明本人还要厉害得多。

那妇人显然比我老道,因为在我还没定神的时候.她已经恢复了常态。她闭了门,不慌不忙地质问我:“你为什么私自闯入别人的家中?”

看情形,她不会进攻我,我便也理直气壮起来,说:“这不是你的家……何况,是你给我开的门。”

妇人被我的话噎住了,沉默良久才说:“那你说说这是谁的家?”

我说,这是本杰明·巴尔莫雷斯的家。

妇人冷笑了两声,说:“那又怎么样?”

我说:“既然这不是你的家,也不是我的家,你首先闯入了别人的家,我当然也可以闯入。”

妇人对我的强盗逻辑好像很感兴趣,较为温和地看了我一眼。她说:“你跟本杰明·巴尔莫雷斯是什么关系?你为什么一定要见他?”

我说,我跟本杰明是朋友。

妇人的嘴角明显牵动了一下,像是在笑,又像是要发什么狠。我被她的形象吓住了,但已经到了这个份上,我不得不挺住。我不知这个妇人跟本杰明到底有什么关系,他的太太既然已经死了,这幢楼房又被称为“鬼楼”,难道这个妇人竟是本杰明死去的太太?我想探探她身上是否有热气,便有意识地靠近了一些,谁知,我的这一微小的动作,立即引起了她的警觉,她异常敏捷地一转身,就离我足有一米远了。不过,她还没有用什么东西击打我的意思,这让我稍稍定了定神。我对她说:“我不会伤害你的,你放心。我想问的是,你是本杰明的什么人?”“这个问题不是你应该关心的。”她这样咕哝着回答我。

我说:“我是本杰明的朋友,有人私自闯进了他的屋,我为什么不该关心?”

听我这样一说,她胸有成竹地问道:“你既然是他的朋友,那么你说说,本杰明这些天到哪里去了?”

“本杰明……本杰明……本杰明到亲戚家去了。”

这回,她笑出声来,她笑的声音十分苍凉,像从地底下冒出来的,带着浓重的阴气。如果我没有足够的心理准备,单是听到这笑声,也会脱门而出。

我说:“你不要笑,反正本杰明是外出了,让我帮他看房子。我请你赶快离开这里,不然,我就要通知警察了。”

她好像没有听清我的话,脸上没有任何表情,而是慢条斯理地往一张布满灰尘的竹凳上一坐,说:“请走吧,你不会达到目的的,我知道你是干什么的。你一意孤行,对你没有什么好处。”

对她的这一忠告,我十分反感。我没有什么特别的目的,也不想通过找到本杰明搞什么阴谋,我只是想跟他聊一聊。

我继续问道:“你到底是他的什么人?”

“我是他的太太。”

“他的太太已经死去了,难道你不知道?你这种谎言,又骗得了谁?”

“我是他的前妻,他的妻子死了,是指他背着我娶的那一房,但我没

死。”

对她那一幅盛气凌人的样子,我感到异常愤怒,我说:“在他的档案里,他只有一次婚史。而且,如果你不健忘的话,前几天我曾在这门外碰到过你对吗?你说这里面是住着一个人对吗?当我一说到本杰明的名字时,你全身发抖对吗?”

她想了想说:“你说的都对,但那又有什么关系呢?我还以为你是他死了的那个太太的兄弟呢!”

对付这个可恶的女人,看来我还缺乏足够的经验。我说,那好,我现在不想跟你多说,等他回来之后再说。

那妇人狡黠地对着我一笑,说:“那么,你不准备报警了?”

我恨了她一眼,气愤地出了门。

更让人奇怪的是,自那次交锋之后,楼上再没有声息了,我如法炮制地上去过两趟,都没有叫开门,而且,从楼下听来,上面也确实没人。

我到海边石廊上叉去了好几次,心想,即便碰不上木杰明,也应该碰上吉加吧。我之所以没有到吉加的处所去,主要是觉得即使到了那里,情况也好不了多少,说不定还会更糟糕。如果能在石廊上碰到他,我就可以跟他单独交锋。

但是。我依然失望了。

大洋彼岸的来信

罗斯没有想到的是,当他回到家的时候,竟早有一封信在等着他。

这封来信落的地址,让他欣喜而又害怕:菲律宾马尼拉。

难道是自己那已经多年不通音讯的情人写来的?当着太太的面,他不敢打开,太太出了房间之后,他才怯怯地剪开了信封。

不是那女子写来的,写信的人竟是本杰明·巴尔莫雷斯!

本杰明在信中告诉了罗斯一些相当惊人又相当平凡的事情。

在马尼拉,罗斯碰到的那个妇人,就是他自己。他说,他之所以要这样,是出于保护自己的目的。在菲律宾,黑社会组织十分猖獗,随便一个小民百姓,都有可能受到他们的攻击。为此,他不得不把自己装扮一下。

对这一解释,罗斯认为是讲不通的。他之所以对本杰明感兴趣,是朋友所描述的本杰明浑身的忧郁吸引了他,可是,那个妇人却并不具有这个特点。外表可以化装,但是,眼神里透露出来的精神,却是不容易化装的。本杰明在信中口口声声称自己是小民百姓,而且一再说,在菲律宾,随便一个小民百姓也有可能受到黑社会组织的威协,可是,罗斯在马尼拉的朋友,大都是小民百姓,他们为什么能够自由自在地生活呢?在整个马尼拉城,除了本杰明和吉加两个怪人,别的人,都是相当正常的。所以,他认为本杰明的解释是行不通的,不仅行不通,还引起他更加深重的怀疑,本杰明在信中说,不仅他是小民百姓,吉加也是小民百姓,他和吉加在很多年前就认识了,他们的心灵息息相通,相通到不需要用语言来进行交流,所以,他们见面的时候,一般是不说话的。他们之所以要躲着罗斯,是因为发现罗斯长时间地跟踪他们,也就自然而然地认为罗斯是黑社会里的人,在对他们进行暗中调线,因此不得不防。现在,他之所以要给罗斯写信,是因为从有关机构了解到了罗斯的真实身分,觉得错怪了他,心里有愧。

本杰明在信中还正式向罗斯发出邀请,说如果以后有空,还去马尼拉玩,如果不计前嫌,欢迎再到他家里去,他以前没把客人招待好,以后一定好好补偿。

之所以说这封信告诉了罗斯一个惊人的消息,是因为那个妇人就是本杰明本人;之所以说它又相当平凡,是因为本杰明说自己和吉加都是小民百姓——这一点,与市民管理所提供的材料是一致的。

看完这封信,罗斯气得快要发疯了,他花费那么大的精力,耗费那么多的钱财,竟得出这样一个结果。

他把信撕碎了,他已经讨厌了马尼拉那个城市,再也不想去了,即便去马尼拉,也绝不会去找那个该死的本杰明。

可是,当他把纸屑扔迸垃圾桶里的时候,才发现自己犯了一个大大的错误。就在这封信里,不是大有疑点可寻么?首先,他人还没到家,信就先到了,这证明他还在马尼拉的时候,本杰明就写了这封信,确切他说,肯定是本杰明装扮成妇人跟他在楼道上碰面之后,就写了这封信,而且立即发了出来。本杰明既然要跟罗斯致歉,为什么不当面致歉,而要劳心费神地去写这么长一封信?罗斯不得不思考,本杰明到底有什么事情那么害怕他?到底有什么秘密需要瞒着他?他只不过是一个在当时来说还并没有多少名气的二战史家,哪一点值得对方害怕、顾虑?他不得不联系到自己近斯研究的课题。

大约在两年前,他就开始研究山下奉文藏金的问题了。研究这一课题有着极大的风险,因为虽然到处都在盛传山下奉文藏金,但具体是否真的存在这笔藏金,谁也说不清楚,说不定,耗费巨大的精力甚至一生的心血,到头来,却根本没有这个东西存在,对一个研究生命并不长久的学者来说,这是致命的。他在选择这一课题的时候,首先想到的就是一则故事,那故事说,有一个年轻人,用了20年的时间去学习刺杀恐龙的技术,待他自认为学成之后,才发现这世界上已根本没有恐龙存在!在绝望的时刻,他用杀恐龙的技术自杀了。罗斯认为自己就冒着这样的风险。再一个风险就是,传言许多人都在寻找山下奉文藏金,且互相之间的争夺相当激烈,一些怕事的人都敬而远之,如果他掺合其中,难免不会给自己和家人带来麻烦……但是冥冥之中罗斯认为本杰明和吉加仿佛与这个神秘的话题有关。

这证明他飞赴马尼拉前的直觉是对的。

对一个研究人员来说,联想到这一点是多么兴奋,哪怕仅仅是一种幻觉也好。

本杰明信中的第二个疑点是,他是怎么知道罗斯的家庭地址的?如果按他的说法,是通过有关部门了解到的,这当然也应该是一条途径,但是,有一点可以肯定的是,他了解罗斯的情况,已经相当早了,说不定,罗斯还没从美国出发,他就已经通过各种渠道把罗斯的来龙去脉弄清楚了。除了去市民管理所了解过本杰明和吉加的一些基本情况,以及对自己很要好的那个口风很严的朋友偶尔有所谈及外,罗斯从未在任何场合透露过自己来菲律宾的真正目的,可为什么还是引起本杰明这么高度的警觉?如果他真的是小民百姓,那么,他既没必要具有这种警觉性,也不可能具有这种警觉意识。

第三个疑点是,既然本杰明不愿意理他,他罗斯又远往美国,既然己返美,本杰明有什么必要还去写一封信来?而且,信写得那么长,那么谦卑,完全像在给罗斯讨好似的。据罗斯看来,菲律宾人不是这样的,他们并不十分看重礼仪,即便是致歉,也不必写一封长信,语气更不必那么隐隐绰绰。

诸多迹象表明,在本杰明的心里,罗斯的地位很重,使对方情不自禁地要给他写一封长信来。而如果本杰明心里没有重大的秘密,是不必这样做的,因为他本杰明既不是学者,也不是作家,他们只是“小民百姓”。罗斯所关心的问题,不应该成为本杰明或是吉加的兴奋点。

也就是说,这两个人一定是非同一般的神秘人物,与罗斯现在研究的课题有着重大的关系。而且,全世界研究山下奉文藏金的人,一定都在本杰明和吉加的视野里。

罗斯决心重返马尼拉。那时候他的感觉,就像自己长久地在黑暗的隧道里穿行,此时眼前终于露出了一线光芒。

然而,遗憾的是,罗斯正要动身,却遇上一个意外事故,使他腰部以下全部瘫痪。他只能躺在床上,不能挪动一步。而且,医生告诉他,只能静养,否则,随时都有可能死去。

罗斯重返马尼拉的愿望只能永远记挂在他心里了,直到他1975年去逝。

他在病榻上完成了他平生最伟大的著作。

若干年后,本杰明和吉加终于暴露出了一些他们的真实身世。

本杰明·巴尔莫雷斯是一个混血儿,据说,他的父亲是一个日本军官,他的母亲是一个菲律宾人,日本军官怎样跟一个菲律宾人生出一个混血儿来,大家都觉得有些蹊跷。在他出身的时候,二战远没有暴发,日本人也没有大规模地进入菲律宾,日本军官更不可能随意来菲律宾。

巴尔莫雷斯是日菲双重国籍。

由于其特殊身世,他既懂日语,又懂菲律宾语,他在二战中当了翻译,也就是说,当日本军队开迸菲律宾的时候,他作了日军的翻译。

巴尔莫雷斯作日军翻译的时期,大概是在日军占领马尼拉的时候,因为他从未没有离开过马尼拉城。有些资料,对巴尔莫雷斯的这段历史有所记载,说当日本军队打进马尼拉之后,有一个日本军官到处打听一个人,这个日本军官个子不高,与绝大部分日本人一样,留着小胡子,但是,一身军官服穿在身上,倒显出一种特别的干练和英武,他就是岩渊。岩渊所打听的人,名叫武村一郎,可整个马尼拉城,没有人认识这个武村一郎,而在这之前,这里更是很少有人接触过日本人。后来,终于有一个老太太回忆起来了,说不远处住着一个青年,在他很小的时候,他母亲仿佛这样叫过他。岩渊命人把那男孩带到身边来。当本杰明·巴尔莫雷斯被人领到岩渊面前时,岩渊怎么也不相信这就是他要找的人。他是受他的上司之托,如果到了菲律宾,一定要帮助他找到一个人。上司说,这个人是他留在菲律宾的种,是他的儿子,在他生下来5天之后,他就再没跟儿子见过面了。上司除了这一个儿子,再没有后代。岩渊问本杰明:“你叫讨么名字?”本杰明如实回答。岩渊皱了皱眉,看那样子,他很不喜欢这个名字,在他的眼里,只有日本名字是天底下最好听的。岩渊问他:“你的母亲呢?”本杰明说,他的母亲已经死去了,三年前就死去了。岩渊再次皱了皱眉。要判断这个青年是不是上司的后代,只有他母亲是最有力的证人,可是,现在已经没有办法了。岩渊再次问道:“你除了叫本杰明这个名字外,还有什么别的名字没有,比如说你小时候,你的母亲怎样叫你?”本杰明想了想,但却想不起来。这可吓坏了旁边的那个老太太,她站起来说:“你妈妈不是叫你武村一郎吗?”岩渊猛一刀背打在那老太太的肩上,制止了她的提醒。本杰明想了想,还是想不起他曾经有过这么一个怪怪的名字。自本杰明长到6岁的时候,世界局势已经慢慢紧张起来,他那武村一郎的名字,已经不再是光荣,而是一种潜在的危险了,因此他妈妈再也不敢那样叫他,本杰明当然是想不起来的。岩渊眼里露出凶光,狠狠地逼视着本杰明,而且,大声地用日语骂了他一句。正是岩渊这一声骂,使他坚信了本杰明就是上司的后代。

岩渊骂人的话,本杰明一下子就听懂了,那时候,菲律宾人还不太明白日本军人的残忍,因此,他很不高兴,也回骂了一句,他用的竟然是日语!

岩渊兴奋得不知如何是好,在马尼拉,会日语的人微乎其微,而且,大都是一些年长者,他们要么专门研究日语,要么曾经到日本居住过一段时间,年轻人会的,都是有钱人家的子弟,像本杰明这号穷人,是没有人会的一一他会日语,不是正好说明了他的身分么?岩渊问他是在哪里学的日语。

本杰明理直气壮地说:跟我妈妈学的。

你妈妈又是跟谁学的?跟我爸爸学的!

你爸爸现在何处,是干什么的?爸爸在日本,就跟你们一个国家。他干什么的我不知道,因为我从来没有见过他。

据说,岩渊高兴得差点拥抱了这个比他高出一大截的年轻人。

从此之后,岩渊要求本杰明·巴尔莫雷斯改名为武村一郎,但是,这个新名字,除了日本军官这样叫,没有人这样叫。连本杰明自己,也讨厌这个奇怪的名字。

……

很长一段时间,本杰明·巴尔莫雷斯档案里的身世就是这样记载的。

资料上说,本杰明从此当了日军的翻译。

他成了一个菲奸!

他带领日军,了解了马尼拉的每一个重要位置,又带领他们,不费一分钱的代价,拉了许多菲律宾人作劳工,帮助日军修筑防御工事。与此同时,他还接受日军对他的严格训练,半年之后,他就成了一个出色的谍报员。他的主要任务是了解盟军的军事动态,了解麦克阿瑟将军的进军路线,搜集他们的战地情报,其中包括兵力部署,武器装备,战略计划,以及他们最终想要达到的目的。他干得相当出色,不断得到岩渊和岩渊上司的嘉奖——那时,岩渊的直接上司是儿玉誉士夫,总头领是陆军大将山下奉文。

据说,当山下奉文被迫撤出马尼拉城的时候,将本杰明带走了,带到了碧瑶山中,山下奉文与劳雷尔总统的会晤,就是他作的翻译。此时的本杰明己获得了自由出入山下奉文指挥部的特权。

吉加与本杰明有着类似的经历,他出身于马尼拉城,父亲也是日本人,母亲是菲律宾人。所不同的是,他父亲并不是日本军官,而是在很早的时候就定居菲律宾了,但是,父亲的国藉还是日本。所以,他也是日菲双重国藉。据吉加自己说,战争开始那年,他23岁,日本占领菲律宾的时候,鉴于他父亲精通日语和菲律宾语,便为一位日本将军——有时,吉加说是一个陆军上将——作了助手和翻译。吉加本人也被带进了日本军营,平常他父亲作文字翻译,他作口头翻译和侍从。至于那个他父亲和他曾共同伺候过的日本将军的身分,吉加有过透露,说那将军是负责埋藏一批赃物的!

吉加这句话,无意中泄漏了一个天大的秘密!——他们了解一些有关山下奉文藏金的情况!

果然不假,后来,人们一一那些热衷于掘宝的人——在本杰明和吉加那里发现了寻找宝藏的图纸。

竟达172张!

当人们发现这些图纸之后,才终于明白,虽然本杰明和吉加很早就已失业,且在那时的菲律宾,几乎就得不到什么政府的救济,可他们好像衣食不缺,原来,他们是靠这一宝藏养活的。

问他们为什么拥有这些珍贵的图纸,本杰明和吉加的解释是,由于他们都能自由出入山下奉文将军的官署——如此看来,他们所伺候的人,都是山下奉文将军么?一一在感到山下奉文快要守不住碧瑶的时候,他们便把这一批珍贵的图纸偷走了。

这样的说明,似乎是可以成立的。

至此,这两个神秘的人物似乎才显露了他们的真实面目。

对本杰明和吉加的为人,菲律宾人相当鄙弃。在日军攻进来的时候,毫无民族气节,当了菲奸,帮助日本人干尽坏事,尽管是日菲双重国藉,但你毕竟居住在菲律宾;可是,当日军失势之后,却又辜负别人的信任,将珍贵的图纸偷走了。

不过,本杰明和吉加的真实身分,并不是到此就被彻底揭开了。又过了些年,当他们的真实身分真正显露出来之后,连那些周游世界见多识广的人,也深感震惊;那些握有权柄拥有相当势力的人,也为之恐怖。

前一页

回目录